AItect2022

Architectural Intelligence 建築叡智

インダクション デザイン : 設計行為の「作用」に注目した呼称

アルゴリズミック デザイン : 設計行為の「形式」に着目した呼称

pBM: project Beautiful Mind: 対話型形態デザイン支援プログラム

Architectural Intelligence / Artificial Intelligence

- 誘導都市/INDUCTION DESIGN

- (ID)

- アルゴリズミック・デザイン/ALGOrithmic Design

- (AD)

- Architectural Intelligence

- (AI)

- project Beautiful Mind

- (pBM)

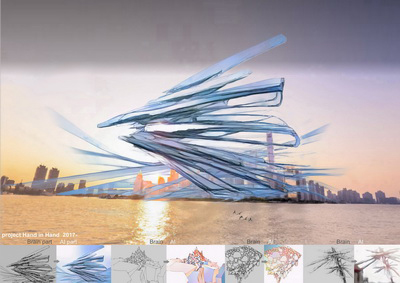

- project Hand in Hand

- (HandIn)

- 誘導都市(1990)

- 飯田橋駅(2000)

- アルゴリズミックデザイン(2001 - )

- WEB FRAME -Ⅱ(2011)

- ALGODEX(2012)

- ALGODeQ 国際プログラミングコンペティション(2013 / 14)

- AItect(2022)

- pBM project Beautiful Mind2024

ID 1994- : 設計、ではなく生成、を

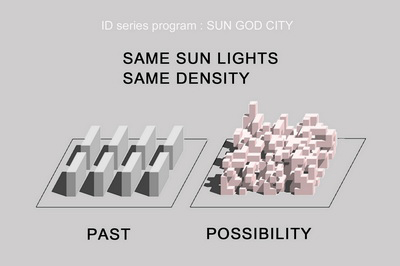

建築・都市を、従来の方法で設計するのではなく、求められる条件から生成できないか。

その構想のもと、それを可能にする最初のコンピュータプログラムを、1994年に作成した。

それが、「誘導都市/INDUCTION DESIGN(ID)」 と名付けられたシリーズプログラムである。

ここでいう条件とは、都市・建築が成り立つに必要な各種の「計画上の条件」である。そのうちから、まず、十分な光、快適な風、効率的であると同時に歩いて楽しい街路、適度な起伏、諸機能の最良の配置関係、を選んだ。そして、これらの条件をより良く満たす「都市」を生成する、コンピュータプログラムをつくろうとした。

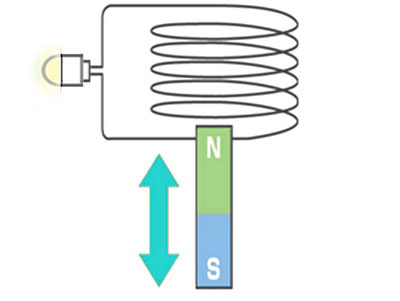

形状や配置を直接操作するのではなく、条件とプログラムの操作により、成果を得ること。それは、物理学の電磁誘導にも似ている、という意味で、「誘導都市(ID)」と呼んだ。

ここで肝心なのは、コンピュータで形やプランをつくること、ではない。IDの目指すことは、建築に要求される、計画・環境・構造といった「諸条件を解いた」構成・配置・形態を得ること、である。そしてその解答が、ひとの手によるものより、もっとよく条件にかなっていること。よりよい解答であること。

だから、パラメータを調整して多数のバリエーションをつくることは(それはそれで大事なことだが)、ここでの目的ではない。IDが求めるのは、「正解」である。多数の候補、ではない。

そして2001年には、この方法に基づき、要求条件を解くプログラムから生成して実際に建設された世界初の建築として、「地下鉄大江戸線飯田橋駅WEB FRAME」 を完成させた。

続いて、構造力学上の条件から、設計者の意図する形状を維持しながら最も軽い構造体を生成する、構造高適化プログラム「形力シリーズ」を開発した。その形力-1を用いて、2004年に「新水俣門」を完成させた。

「形力シリーズ」の類似機能は、今日、generative design 等と呼称されて市販CADに標準装備されつつある。

「形力シリーズ」は、そうした「構造高適化」ソフト類の、はるかに早い魁といえよう。

(解答はひとつではないので「最適」という用語は不適。得られる解答は、課題の特定のパラメータに高度に適合した解であり、それが課題への唯一の最善案、とは限らないのだ)

それ以外の例も含めて、これらの一連の試みを、「アルゴリズミック・デザイン/ALGOrithmic Design (AD)」と呼んだ。

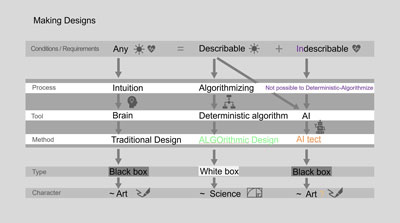

AD 2001- : 設計者の頭の中で起きていることを、外に書き出すこと

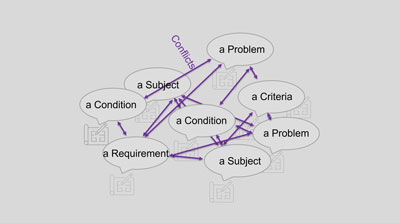

ID/ADは、いずれも、「設計者が頭の中で行っている判断」を、頭の外に取り出して記述する、ということになる。

設計者は普段、頭の中で行っている判断と選択のプロセスを、いちいち意識していない。様々なスタディのあと、結局は直感で判断・選択している。

しかし、頭、すなわちヒトの脳には解けない類の課題もある。複数の要素に相互関係がある場合、それらに最も適合した状態を頭に「思い浮かべる」ことは、困難だ。

あなたの利益と相手の利益が対立する場合に、双方が納得できる状態を考えてみよう。

それがふたりの間なら、解は思いつくかもしれない。では、3名、4名と増えて、100人が互いに相反あるいは相利の関係にあったらどうだろう。とても手に負えない。

これでいいやと、どこかで手を打つことになる。その決定は、どこかにあるはずのもっと良い決定を見逃しているかもしれない。しかし、そうかどうかの確認すら、できないのだ。

これは脳の処理能力の限界である。

しかし、コンピュータプログラムは、こうした絡み合った関係でも「より良い」案を見つけることができる。相反/相利である以上、全員が満足することはない。「全員満足」の案はないが、全員の「苦情が最も少ない案」、は発見可能だ。それが、「高度に適合した= aptimized」解決策である。

ひとの脳では、それができない。

その判断と選択の過程を、アルゴリズムとして書き出そうというのが、ID/AD である。

アルゴリズムを書き出すことができれば、それをコンピュータプログラムに翻訳することは可能である。コンピュータプログラムができれば、それを用いて建築を「生成」することができる。

だから、この方法の核心は、「アルゴリズムの外部化」、である。

そして、アルゴリズムを外部化するには、価値の基準を設定する必要がある。何が良く、何が悪いのか、それを定義する必要があるのだ。

良い道路とは何か、良い機能配置とは何か、良いXXXとは何か、を決めることが不可欠だ。

日照や風や温度という物理現象について良し悪しを定義することは難しくない。機能の配置やボリュームも、良い悪いを決めることは可能だ。しかし、要求条件の中には、良し悪しの定義が困難なものがある。それは、ひとの気持ちに関わるものだ。好き嫌い、である。

善悪は、前提となる枠組みを受け入れれば、定義が可能だ。

しかし、好悪は、定義できない。ひとにより違うし、今日明日でも変わる。Brain-Machine Interfaceで表情を読み脳波を測定しても、明日は違う結果、になるかもしれない。

好悪の領域では、価値基準の定義ができない。価値が定義できないと、アルゴリズムが得られない。アルゴリズムが得られなければ、プログラムはできない。ADは、できないことになる。

では、どうすればいいか。

AIdesign 2001- : 好き嫌い、のアルゴリズム

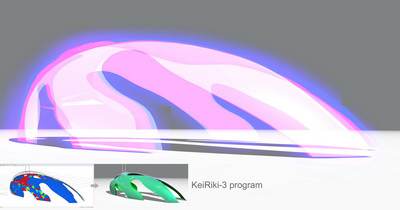

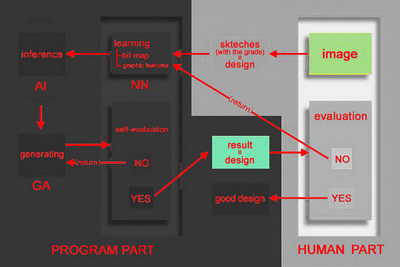

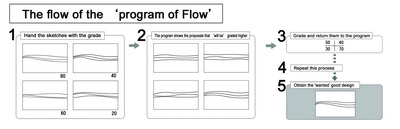

これに挑んだのが、2001年の、「流れのプログラム」、であった。

これは、設計者が良いと思うかたち、を、アルゴリズムを書き出すことなく得られるプログラムを、開発しようとするものだ。

設計者は、プログラムとの対話を通じて目的を達成する。複数のスケッチに良し悪しの点数をつけてプログラムに渡す。プログラムはそれを判読して、プログラムがいいと思うかたちを示す。設計者はまたそれにスコアを付けて返す。この繰り返しの果てに、設計者が望むかたちが示される、という構想だ。

そんなことは手でできる、といわれるかもしれない。その通りである。手で良い形が描けないようでは、建築家とは呼べない。

建築の形を決めるのは、様々な要求条件の総合的な判断であり、よい線を描いて決めるのではない、といわれるだろう。これもその通りである。形の決定には、機能や環境や構造や歴史のスタディが不可欠だ。

そういうことは百も承知の上で、あえて「良い形」、をテーマにしたのは、それが、コンピュータプログラムにとって「最も不得意な」領域と思うからである。最も難しいなら、それに挑戦する価値があるのだ。難しいなら、やってみよう、と。

さらに、設計という総合的な作業から、形を描くという単機能ワークだけを取り出したのは、それが達成できれば、そこに他の条件を組み込んでいくことは可能だからだ。なぜなら、他の多くの「条件」は、価値定義が可能であるから。

価値が定められれば、それを達成するアルゴリズムがつくれる。だからプログラム化は可能なのだ。アルゴリズム化が不可能な、良い形という課題、をクリアすれば、あとの条件はクリアできるだろうという、読みだ。

ここでいう「良いかたち」は、多様な意味を持つ。

ある設計者にとっては、単純に、きれいなかたち、かもしれない。ある設計者にとっては、凄み、が必要かもしれない。気持ち悪さ、すら、必要とされる場合もあるかもしれない。ある種の良い香りには、悪い香りが混じっていることが必要なように。

「良さ」、は、それぞれの設計者ごとに異なる。絶対的によいかたち、というようなものはないのだ。

設計者の数だけ、利用者の数だけ、良いかたち、はある。その個人ごとに異なる「良いかたち」をアルゴリズム無しで生成する方法は何か。

それを実現しようとしたのが、「流れのプログラム」2001である。

プログラムのマシンパートは、ニューラルネットとGAの組合せである。これは、AIと呼べる。

そしてこのプログラムを用いて、3次元曲面のユニットパネルで構成された、「つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅」が2004年に完成した。

これは、世界初の、AIで(要求条件を解いて)生成された建築、といえよう。

ID/AD/AI:世界初の事例

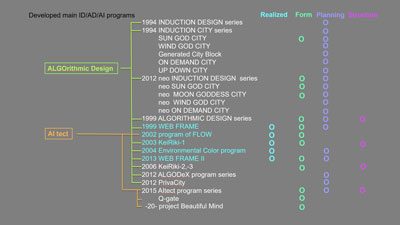

青色のRealized表示項は、そのプログラムを用いて実際に建築を設計し完成したもの。

→ Program-generated realized architecture

そのうち、下記は、それぞれの領域での「世界初の例」と「思われる」。

プログラム生成 領域 (ALGorithmic Design):

「WEB FRAME」→ 「都営地下鉄大江戸線飯田橋駅WEB FRAME」完成2000年:

要求条件を解いて形態・構成を生成するプログラムを用いて実際に建設された、世界初の建築

構造高適化 領域 (ALGorithmic Design):

「形力シリーズ」→「新水俣門」完成 2005年:

現行CADの準標準機能「構造高適化―通称では構造最適化」(現在の市販ソフトではgenerative design 等と呼称される)の魁

AI生成 領域 (AItect):

「流れのプログラム program of Flow」→「TX柏の葉キャンパス駅」完成 2005年

要求条件を解いて形態・構成を生成するAIを用いて実際に建設された、世界初の建築

Aitect 2015- ← Architectural Intelligence / Artificial Intelligence : 超建築家は登場するか

pBM : project Beautifull Mind Aitect 2015-

世界初のAI生成建築、「つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅」は完成した。

しかし、そこで開発した「流れのプログラム」の性能は、期待値には至らなかった。実際の設計では、プログラムの成果を結局、手で補正することになった。AIプログラムは、人の手にかなわなかったのである。

そして2015年、この構想を引き継ぐ、新たなプロジェクトを開始した。

それが「pBM : project Beautifully Mind」である。

pBMの構想は、流れのプログラムと同じである。プログラムの対話を通じて、設計者がうつくしいと思えるかたちを得ること。ここでも同様に、美しさ、はそれぞれの設計者ごとに異なる。きれい、すごい、見たことがない、気持ち悪い、かわいい、そのどれが大事なのかは、設計者次第だ。

ただし、使う技術には14年間の進歩が反映される。

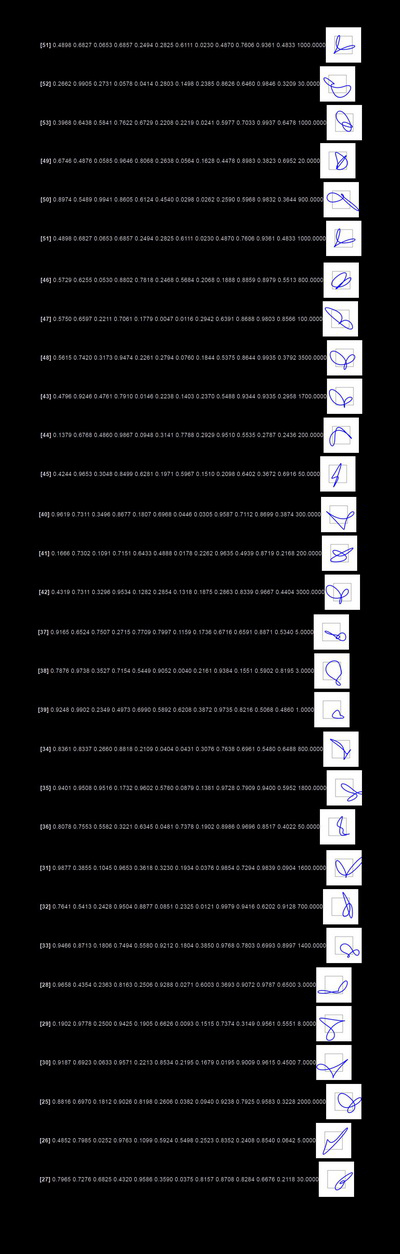

pBMでは、まず、いちど、最も単純なかたちに立ち戻った。最も単純な図形、三角形から始めることにした。

プログラムは、あなたの好きな三角形を示す。好きな三角形?

そう、三角形にも好き嫌いがあるはずだ。このプログラムは概ね良好な結果を得た。

そこで次は、ベジェ曲線を対象にした。これもまずますの結果となった。

そして現在、pBMは三次元形状を対象にしている。これは現在進行形だ。

これがうまくいけば、さらに複雑な形、そしてかたち以外の条件を組み込むことになるだろう。

pBMは成長・進化していくプロジェクトなのだ。

pBMは、AIによる建築家、つまり、AI architect→AItect の出現を目指す。

そしてpBMは、直感とAIのコラボレーションプロジェクトといえる。

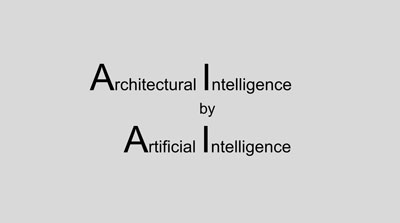

一連の構想、ID /AD /AItect は、建築領域への知的な試みである。それらは、AI:Architectural Intelligenceと呼ぶことができる。

AItectのネーミングには、Architectural Intelligenceと Artificial Intelligence との、2つの意味が重ねられている。

pBM_project Beautiful Mind 2020-

目的と対象

pBMは2020年現在、進行中のプロジェクトである。

本項現在のpBMでは、ある程度有効な解は得られるが、まだ充分に満足できる状態には至っていない。オリジナルAIの開発、UIの改良、CGソフトとの連携の仕組み、の各領域で試行と改良(場合により、革新)を進めている。

pBMは3次元形態を対象にして、設計者が(潜在的に)求める形(=beautiful form)をプログラムが提示できること、を目指している。

もちろん建築設計には形態以外の多くの条件があることは当然だ。その種々の条件のうち、形態だけを取り出して、求める答えが得られることを実証することが、この段階での目的である。

あまたの条件のうち、ひとつを選んでいるのは、たったひとつの要求条件すら叶えられないようでは、複数の條件を満たことはできない、からだ。

形態という単一の条件を解くことができる方法が見つかれば、その次の時点で、それを発展させて、多種の条件に拡張することも可能だろう。

Start from one thing、である。

特性

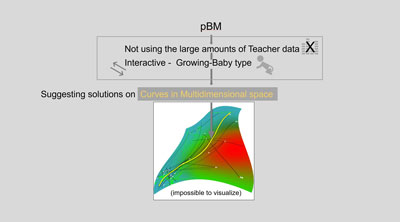

pBM_AIは、下記の特徴を持つ。

1-教師データを必要としない

2-ヒトとのインタラクティブで進行する

3-次第に(ある程度)成長する

多くのAIは膨大な数の教師データを必要とする。しかし、特定のデザインをしようとするとき、事前に多数の教師データを用意することでは現実的でない。その設計者の全作品の画像やデータを読み込んで教師データとしても、教師データの量は不足するだろう。

それに、過去の傾向に引っ張られては、新しいデザインはできない。教師データを使わないAIが必要だ。

また、自分が何を求めているか、自分にも分からない状態で進めるのであるから、作動過程は被験者とAIとの対話形式にならざるを得ない。よって操作はインタラクティブになる。

そして教師データがない状態で始めるのだから、AIに次第に学習し有効性が高まる仕組みが不可欠だ。

特徴はもうひとつある。

4-評価基準を定めない

ここが「アルゴリズミック・デザイン」と大きく異なる点だ。

「アルゴリズミック・デザイン」では、予め評価基準を決めておく必要がある。そうでないと、アルゴリズムが成り立たないのだ。何をもって良いとするか、その境はどこにあるのか、それを定めておく。

AIでも、例えばヒトの顔と壁の染みを区別するには、両者を区別できる一貫した判定基準が要る。それは、目鼻口の比率というような、ヒトにも分かる基準かもしれないし、AIが自分で学習した、ヒトには認識できない基準かもしれないが。

pBMでは、良し悪しは決めない。それを決める/選ぶのは、ユーザー自身だ。ユーザーがその都度、価値を定めていく。ユーザーとの対話の過程で、AIが良し悪しを「学んで」いく。

(ここでいう「学ぶ」、は比喩的表現)

いいわるいを決めるのは、あなた、しかも、その都度、である。判定基準はひとそれぞれで、同じひとでもしばしば気が変わる。

昨日と今日で、選ぶ「美しさ」が変わっても、いいのだ。

そしてまさにそれを可能にしようとすることが、pBMの開発を、容易ではないもの、にしている。

動作

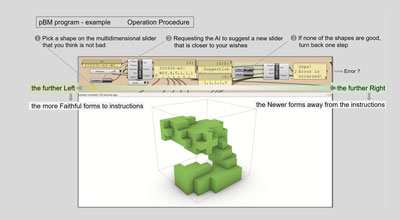

pBMプログラムのUIはシンプルだ。

まず、市販3DCGで多数のパラメータから生成される形態を用意する。全パラメータの組み合わせは膨大で、手作業でパラメータをひとつづつ変えながら「良い形」を探すのは相当な難儀(ほとんど不可能)で、まぐれ当たりに期待するしかない。

そしてこのCGをpBMと接続可能に調整する。。市販CGを選んでいるのは、pBMの(今後の)汎用性を高めるためである。AI自体は我々のサーバーにあり、pBMの作動はウエブを介して行われる。

プログラムはユーザーに、ひとつのパラメータ(=1本のスライダー)を提示してくる。

ユーザーはこのただひとつのスライダーを動かして、悪くない、と思える形を見つける。見つかったら、サジェストボタンをクリックする。するとプログラムは、次のスライダーを提示してくる。以後はこれの繰り返しだ。簡単である。気に入らなければbackボタンもある。

このスライダーは、見かけは直線だが、実際は多次元空間上の多次元曲線である。

AIは、ユーザーが選んだ多次元空間内の点から、より確度の高そうな曲線を選び、提示してくる。この選択が、pBM_AIの要だ。

AIが提示するのは「候補者そのもの」ではなく、「複数のパラメータを相関させた、ひとつのパラメータ」なのだ。

提示されるスライダーは、その左右で性格が異なり、左側はユーザー指示に比較的忠実な形で、右側ほどそこから離れていく。

これは、指示に近い形ばかりを提示していくと、解が指示と似たようなかたちに収束してしまう、ことを避けるためだ。

時に指示を裏切るような意外な展開がないと、面白くならない。かといって、裏切りばかりでは、バリエーションの乱造と変わらなくなる。忠誠と逸脱、その「適度な」バランスが必要なのだ。

pBMは、次の項で示す「猿飛効果monkey jump effect\」も、ある程度取り込もうとしているのである。

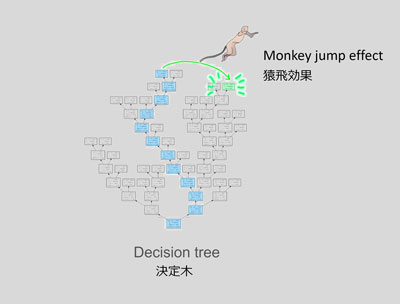

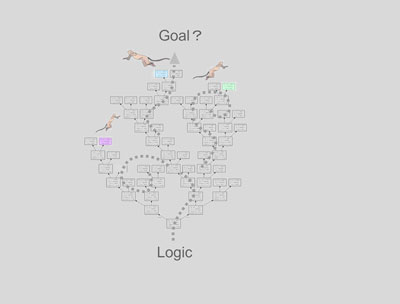

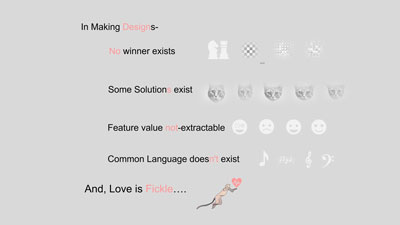

AD/AItectでの課題: monkey jump effect 猿飛効果

設計条件を書き出せる場合は、課題を解く過程をアルゴリズム化できるので、「アルゴリズミック・デザイン」が可能だった。

書き出せない課題には、アルゴリズムがつくれないので、「アルゴリズミック・デザイン」は有効ではなかった。

そこに、書き出すことなく解くことのできる(可能性がある)AIを用いることで、AItectが登場した。

そのAItectにも、困難がある。

書き出せない課題を解くには、評価が必要だ。評価基準を書き出すことができなくても、評価自体はできる。好き、とはどういうことか、説明できなくても、好きか嫌いかは告げることができるだろう。このことを使って、AIは作動する。

ただし、それは、好き/嫌いに、一貫性があることが条件だ。尋ねる度に、前に好きだといったものを嫌いということが続くと、Aiは何をどう判断したらいいか、分らなくなる。機能不全に陥る(あのHALのように・・)。そして、これが、しばしば起きるのだ。

ヒトのココロは気まぐれだ。愛は移ろいやすい。

これが、AIにとっての障害になる。

ゲームで勝利を得るとか、ゴッホの絵のタッチを再現する、というように、勝ち負けや適合度合いが一貫している場合はよい。しかし、好き嫌いのように、ヒトの感情や気分に依存する対象では、評価に揺れが大きくなる。そしてデザインは、まさにその領域なのだ。

Yes/Noの分岐で進む決定木の、先端までたどり着いても、そこで好き嫌いは突然、隣の枝にポーンと飛び移ったりする。枝から枝へのジャンプ。ロジックの道筋を飛び越えてしまう、論理では追えない跳躍。脈略のない、行動。

これをmonkey jump effect 猿飛効果と呼ぶことにした。

猿飛効果は、分岐判断の積み重ねの努力を一瞬で葬ってしまう。決定木を無用の枯れ木に変えてしまうのだ。

monkey jump effect 猿飛効果は、デザインAIの幾多の困難のうちの、まず筆頭である。

AItectの困難は、それだけではない。

チェスや将棋やビデオゲームのように勝敗が一義的に決まるわけではないこともそのひとつだ。

ヒトの顔や動物、車の見分けのように、分類すべき形態の類型概念もはっきりしない。

音楽の楽譜や和音のように、共通の規則や言語も見当たらない。

そうした手掛かりの少ない、何でもあり、の漠然としたデザインという宇宙の中で、良い、と「思える」ものを見つけていくことになる。

枝から枝へと飛び回る猿を捉えることは、果たして、できるだろうか。

HandIn:project Hand in Hand 2017- : 脳とAIはコラボレーションできるか

pBMでは目的を達成するAIプログラムそのもの、を開発していく。

これと併行して、既存のAIプログラムを利用する軽量版プロジェクト、「HandIn」も進めている。

既存のAIだから、誰でも使える。ポイントは、どのAIを、デザインワークのどこに、どう使うか、だ。

「HandIn」の主眼は、AIの開発ではなく、AIの使い方、にある。

その「HandIn」のひとつは、手描きのスケッチを、AIがモディファイするものだ。

モノクロームのスケッチに、AIがカラーリングと画線の調整を行う。形を大幅には変えることはしない。何をどうするのかは、AIに任せている。設計者は、AIの傾向を選択するだけだ。クリックひとつ。

このAIは対話もしない。一方的だ。しかし、結構うまく仕事をする。

これは我々の開発したプログラムではなく、ウエブサイト上で誰でも使用できる。

ただ、このAIのアルゴリズムは、ある程度「読む」ことができる。AIが行っているのは、画像の閉領域の判定と、全体のカラーバランス、グラデーションの傾向、等のようだ。AIが何をしているのか、ある程度の推測ができる。

だから、このAIはブラックボックスではなく、グレイボックスといえるかもしれない。

AIワークを通すことで、手描きスケッチに(スケッチ時点にはなかった)新しい性格が付与される。

それを3D化することで、さらに設計を展開することも可能だ。

このAIの操作は超簡単だが、その結果が良いかどうかは、もとのスケッチの良さに左右される。AIの仕事が、もとのスケッチのイマジネーションを超えることはない。

ただ、AIによってそのイマジネーションを拡張することが可能になる。キカイによる、身体能力の拡張。そうした「能力拡張型AI」は、今後、次々に登場するだろう。(それがヒトの能力の「拡張」ではなくヒトの「代替」になってしまう、可能性もあるが)

これはまだ、脳とAIの、ごく初歩的なコラボレーションにすぎない。

しかし、それは小さいステップだが、今後に続く大きな歩みの、そのGiant leap(Neil Alden Armstrong)になるかもしれない。

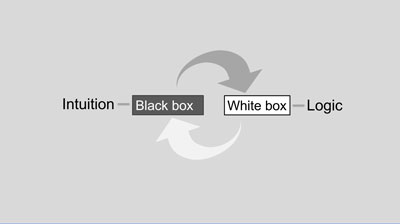

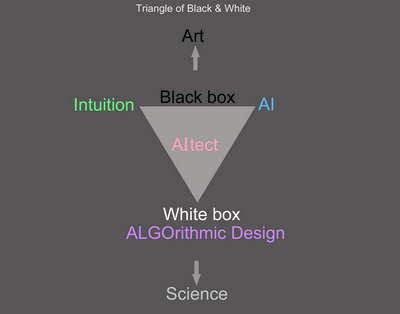

Black box + White box 20XX- : 白を突き詰めると、黒になること

ID /ADは、設計者が頭の中で行っていることの外部化を求める。アルゴリズムを書き出す。

なぜその線がいいのか、どうしてその配置を選んだか、という疑問に、答えを示す。

なぜ、どうして、に答える行為は、「科学」と呼ばれる。

従って、ID /ADは、建築設計を、科学に近づけようとするものだ。

これまで経験と直感で行っていた設計行為を、科学的行為にすること。それがID /ADの狙いだった。

設計を科学に近づけることで、設計のパフォーマンスを検証可能にする。性能が検証できれば、さらによい設計にしていく方法が、分かるはずだ。

一方、AItectでは、アルゴリズムは書き出さない。

設計者の頭の中での判断を、外部化する必要はない。設計者は、要求と◯☓の判断例をプログラムに渡したら、あとは、良い成果品を得るだけだ。プログラムが何をどう判断しているのか、知る由もない。AItectは、ブラックボックスなのだ。

だから、ここに「科学」はない。

もちろん、プログラム自体は、科学の産物である。しかし、プログラムは、なぜ、どうして、という疑問には答えない。こちらの言い分を聞いて、淡々と、成果品を示すだけなのだ。

ここに科学はない。これはむしろ、アートに近い。良い絵は良い、のだ。検証も分析も必要ない。

いいものは、いい。ダメなものは、ダメ。

そこに、「なぜ、どうして」、は介在しない。

通常の設計も、ブラックボックスである。

設計者がどうしてその線を選び、なぜその配置をしたのか、その説明をいくら聞いても、本当のところは分からない。説明の言葉の背後に潜在する「気持ち」や、突然に降臨する「直感」は、説明できない。

設計者の脳は、そもそも、ブラックボックスなのだ。

その点で、設計者とAItectは同じ、といってもいい。共に、ブラックボックス。

共に、経験を積むことで、学習し、「成長」していく。

Science + Art : 反対方向の道は、実は同じ方向なこと

ID /ADは建築を科学に近づけて、よりよい建築を得ようとした。

これらは、ホワイトボックスと呼べる。「なぜ、どうして」、に、徹底的にロジックで応えようとする。

設計者の脳とAItectは、これとは真逆だ。

なぜどうしてには応えず、唐突に、すぐれた建築を示してくる、ブラックボックスだ。(優れた設計者、優れたAItectの場合は、だが)

よりよい建築を得ることを目指して、建築を科学に近づけようとホワイトボックスを追求していたら、逆に、ブラックボックスにたどり着いた、とみることもできる。おもしろい。

さらにいえば、「検証を旨とする科学」と「直感で生成されるアート」は、反対方向を向いているようでいて、実は、その向かう行き先は、ループを描いてつながっているのかもしれない。

それもまた、おもしろい。

ID /AD/AItectへの挑戦が、その未知のループの軌道を、照らし出すことだろう。

そして、AIが今後もずっとブラックボックスのままとは限らない。

いずれ判断根拠を示すことのできる自己説明型のAI (Explainable AI (XAI))が登場すれば、AIは再び、ホワイトボックスに変身するかもしれない、のだ。

AD + AItect : キカイが夢を見る日に、ヒトは何を見るか

デザイン領域に(柔らかい)科学を追求した結果、科学ではなくアートに辿り着いたこと。

設計という、経験値と直感による行為から、科学に必須のロジック=アルゴリズムを取り出すことを求めた結果、アルゴリズムのない(分からない)AIに辿り着くこと。

直感というブラックボックスから、アルゴリズムというホワイトボックスを取り出すことを求めているうちに、AIという新たなブラックボックスに辿り着いた、ということ。

これはパラドックスだ。奇妙だが、おもしろい、パラドックス。

原初のブラックボックスである「脳:直感系」と、新たなブラックボックスである「AI:学習系」は、協同できるだろうか。

「アルゴリズミック・デザイン」をレクチャーすると、定番のFQAがある。

「建築がプログラムから生成できるようになったら、建築家は何をするのか」という質問だ。

そのときは決まってこう答えていた。

「機械は、複雑に絡み合った多様な要求条件を解くのは、ヒトより得意です。その領域では、ヒトはキカイに到底かなわない。でも、今そこに存在しない「イメージ」を描き出す能力は、ヒトにしか、ない。キカイは「夢」を見ないのです」

この答えは、いつまで通用するだろうか。

「キカイが夢を見る日」は、来るだろうか。

その日に備えて、脳とキカイの幸福な関係の道を、試行していくことになる。

そのためには、ホワイトボックスの探求=科学的アプローチ=アルゴリズミック・デザインと、ふたつのブラックボックスの協同方法の探索=「+AItect」の、両方の道を、共に進めていく必要があるだろう。

私達の脳が、右脳と左脳の機能分担と連携で、優れたパフォーマンスを発揮しているように。

関連レクチャー (直近のみ)

30min.Lec. - Architect - Machina X Mind - Quest for Enigma - II 2022 / Taiwan

Works & Concepts - Architect ver.

"Machina X Mind - From the Brain, From the Hand"

03 May 2022 16:15-17:40

Lecture / English

Tamkang University (Taiwan)

Advanced version of "6 min. short/dens Lec. - Quest for Enigma - I "

17min.Lec. - Architectural Education - From the Brain, From the Hand 2022 / Taiwan

Education & Student Works - University Prof. ver.(Architectural course)

"Machina X Mind - From the Brain, From the Hand"

03 May 2022 16:15-17:40

Lecture / English

Tamkang University (Taiwan)

超短・高密 6分レクチャ (2022/東京)

“ AIS AAC - The externalities of design "

2022年2⽉26⽇ (土) 14:00-15:00

オンラインカンファレンス/英語

キーノートスピーチ (2020/アルバニア)

/ In the Era of Paradigm Shifts

POLIS University / Albania

Keynote speech

TAW Tirana Architecture Week 2020

“Science and the City / In the Era of Paradigm Shifts”

28 September – 11 October

レクチャー (2019/東京)

JST CREST HCI for Machine Learning Symposium

東京大学

JST CREST HCI for Machine Learning Symposium

第1回 公開シンポジウム 2019

「Interaction × A.I.―JST CREST HCI for Machine Learning Symposium」

東京⼤学 本郷キャンパス 理学部1号館2F ⼩柴ホール

2019年3⽉11⽇ (⽉) 13:00-18:30