村のテラス1995

- 1996

- 通商産業省Gマーク選定施設 選定 (日本)

- 1996

- JCDデザイン賞 優秀賞(文化・公共施設部門) (日本)

- 1996

- インターイントラ賞(文化・商業施設賞) (日本)

- 1996

- 中部建築賞 (日本)受賞

- 1997

- 日本建築士会連合会賞 (日本)

- 1997

- 米国ウォーターフロント賞 (米国)

- 1999

- 岐阜県21世紀ふるさとづくり芸術賞 優秀賞 (日本)

美しい自然の中に、人工物は不要か

岐阜県21世紀ふるさとづくり芸術賞 優秀賞

ウォーターフロント賞 (米)、他

村/自然/テクノロジー

坂内村は、岐阜県の中心部から車で1時間ほど山に入ったところにあり、人口は750人、隣村は日本最過疎といわれている。

しかも、設計条件上では積雪3mの豪雪地帯である。

しかし、村では、コマーシャリズムとは無縁の、祭りやイベントが盛んである。自分で楽しみをつくりだし、それを楽しむ村。その村の入り口、ゲートにあたるところにこの敷地はある。あたりに人家はない。

施設の機能は、来訪者に対しては、坂内村の情報提示と、村の産物を味わえるカフェであり、村のひとびとにとっては、集まってなにかする場が求められた。

敷地は恵まれた自然環境のなかにある。

自然を、なにもしないときより、もっと自然と感じるための、ミニマムテクノロジーセット。

そのバランスを探すこと。ここでの環境と建築との関係は、そのように設定された。

建築/ランドスケープ/アート

設計に際し、まず求めたのは、自分の立つ場所であった。この土地で、どこに立っていたいか。

それは風の吹きわたる、この流れの上をおいてほかにない。そのために、川の上に跳ねだすデッキが設定された。

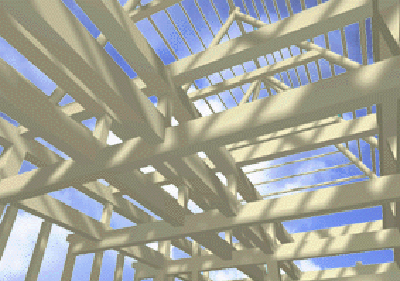

そして、雪の日のために、デッキには屋根が要る。冬は寒いから、部屋もいる。というように、建築が組み立てられた。

さらに建築と周囲の自然との間を媒介するものとして、ランドスケープを設定した。

この敷地は、風の谷といわれるほど、時によっては強い風が吹く。

その風を視覚化するために、風でたわむカーボンファイバーによる150本のロッド「ファイバー ウェイブ」が、1M間隔で立ち並ぶ。

それは風に吹き分けられる銀色の草原のように、リズミカルなパターンを描きだす。頂部には太陽電池と発光ダイオードをセットされて、日が沈むと発光する。

デッキが舞台として使われるときは、ランドスケープのみどりの波が観客席になり、みどりの波をステージにすればデッキが感客席になる。

この建築はデッキから川と山へ広がるフィールド全体で、ひとつの空間をつくっている。

インテリア/イクステリア

この建築は、川に面して開かれている。

インフォメーションカフェと名付けられた空間は、大きく開かれたガラス面から、デッキへと続き、みどりの波から川につながり、その向こうの山々へと広がる。

その連続した空間の広がり全体が、この建築のインテリアであり、イクステリアなのである。

光/部分/全体

谷の昼間は短い。

朝の光が届くのはようやく9時になってからであり、午後3時にはもう、陽が山の陰に隠れてしまう。

その貴重な光を有効に使うため、建築の壁面は幾つもの角度の違う折れ面でできている。

それぞれの面は太陽の動きにつれて光と影を刻々と変える。

建築の形態は、光の動きによって分解され、また一体化される。

そうした面の構成は、表面処理ではなく、架構を含めた、独立したそれぞれの面の集積によっている。

この地の3Mの積雪加重は、そうした分離架構には厳しい条件であった。

民家新生プロジェクト

設計の過程で、何度も村の人々と話し、建築に望まれることを検討していくと、すべてのことは、結局、村の置かれた状況という、構造的な問題に行きつく。

これといって産業もない、都心へ通うには遠すぎる人口750人の村の将来はどうなるのか。

建築家にできることには限りがある。

たとえば、来訪者の郷愁を誘うかやぶき屋根の葺き替えは、もはや不可能である。

村に負担をかけることなく、現状の延長未来を回避する手立てとして、いくつかの方法を村に提案した。

ひとつは、民家の利用であり、もうひとつは住宅の屋根の色彩処理である。

架構だけにした民家を透明なポリカーボネートまたはガラスで覆う。

それは建築全体が展示品のミュージアムであり、村で盛んな祭りやコンサートの場になる。

屋根の色彩は、むしろ、村びとから意見を求められたことである。

これは、そうしたことを話し合い、みなで実行する、というプロセスに、大きな価値があるだろう。

明日

「村のテラス」の竣工式で、期せずして複数の村人から、「このデッキに立って、坂内村はいいところなんだと、あらためて思った」ということばを聞いた。

村の価値に気付くこと。それを伸ばすこと。そしてそれを、自分たちでおこなうこと。

なにもしないという選択肢も含めて、課題の意識化とその上での判断が、村の未来を決定する。

そのきっかけのひとつに、この施設といくつかの提案が、なればいい。設計者は、そう思っている。