東京住宅2006

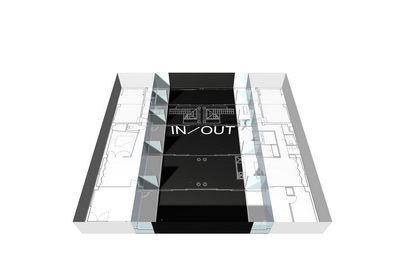

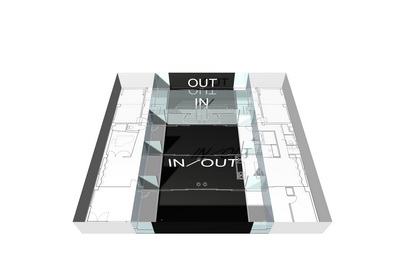

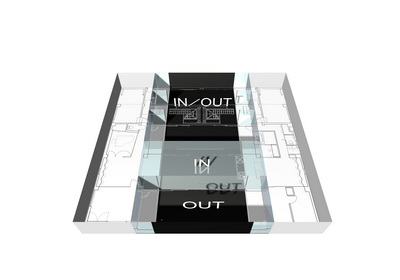

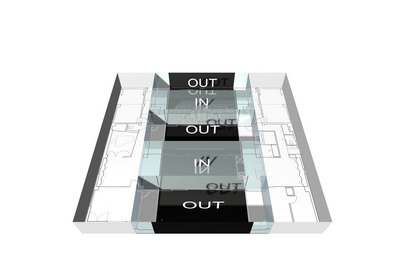

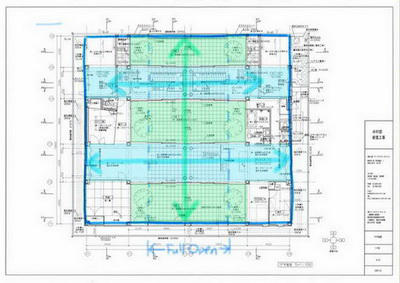

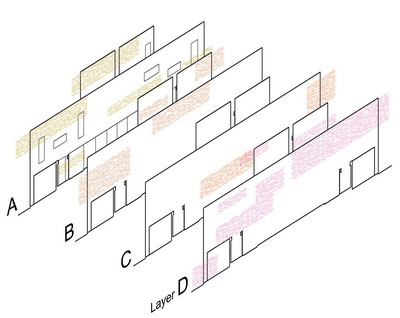

OUTIN OUT INOUT/2列の内部と3列の外部が重なっていること

環境情報採取プログラムによる外壁パターン生成

決めたことと、決めないこと

OUTIN OUT INOUT/2つの内部と3つの外部

ある日、友人を介して、ひとりの品のいい年配の女性が私の前に現れた。

彼女は言った。

「私の死に場所をつくってください」

これには驚いた。さらに彼女は続ける。

「私が死んだら、半分に切れるような家にしてください。ふたりの息子たちのために」

建築家はたしかに、時には墓も設計する。しかしこの依頼は住宅である。住むための器だ。

その第一の条件が死、とはどういうことなのか。しばらく考えた。

やがて、それは、「いまからの時間を、よりよく生きられる場所をつくってほしい」、ということだと分かった。

生きるための場所、生きることを楽しめる場所、それが依頼だったのだ。

要求されたのは、死ではなく、生き生きとした「生」であった。

とはいえ、建築家にできることは生活そのものの設計ではなく、住宅というハードウエアを用意することに過ぎない。

では、そこから何ができるだろう。

敷地の法的条件から、住宅は2層になる。

当人である母のエリアは下階で、上階がふたりの息子夫婦の住まいと決められた。

建蔽率上、外部と内部の比率は半分ずつになる。しかしそのまま内外が1/2に分かれるのはつまらない。

敷地のすべてが内部であり、同時に外部でもあるようにできないかと思った。

(この、内と外の考え方は前作 「SHANGHAI HOUSE」 に通じる)

そこで庭と室内を交互に「重ねる」ことにした。

幅4.5m前後の矩形の「単位」を用意して、2単位の「内部」と3単位の「外部」を並べ、合わせて5層のレイアを用意した。

「開ける/閉める」 の組み合わせは16通りで、さらにスクリーン1枚ごとに分ければ2の24乗通りである。

組み合わせの数だけ、プランがある。

そうした空間の変化と、天候や季節の変化を組み合わせて、楽しく暮らせること。

柔らかい陽射しとそよ風の朝は、すべてを開いて内外の区別のない空間が気持ちいい。

雨の午後は、濡れた石の壁が水面のように光を湛える。

雪の夕暮れには、部屋と部屋の間の雪の反射が天井を淡い金色に輝かせるだろう。

日々の生活の中に、創意や発見の場を用意すること、それが、「生きる場所を」、という依頼への「解答」だと考えた。

連続と分離/浮かぶ水滴

この住宅は個人住宅だが、3世帯が住むため、集合住宅的な性格も持つ。

しかし3世帯は他人ではないので、完全に分離しているわけではない。

1Fは3世帯の成員がみな使うし、ふたつの階段は同じ吹き抜けにある。

その吹き抜けに面したガラスの洗面室をはさんで、2Fの2世帯は視覚的に連続している。(向こうには行けないが、見える)

プライバシーの必要な洗面での連続性は、成員がファミリーだからできることである。

視界を遮りたいときは、そう望む方が、吹き抜けの2列の大型電動ブラインドの片側を1Fまで下ろすことで遮蔽する。

ここでも、IN・OUTの組み合わせが用意されている。

その2Fの洗面台は吹き抜け上に張り出している。

顔を洗っていると、ガラスのボウルの水を通して真下の1Fが見える。

これは毎朝のおもしろい体験だと、2Fの住み手も言う。

下から見ると、頭上に水滴が浮かんでいるようだ。

(浮遊する水体、というこの構成は、「JELLY FISH 」 に通じるかもしれない)

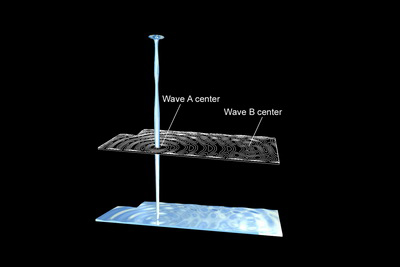

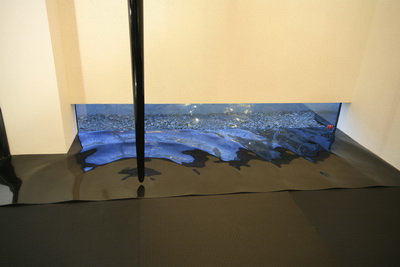

波と流れ/干渉する波紋

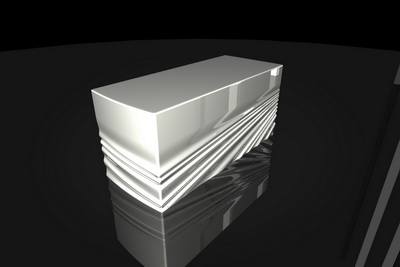

「IN/OUT」の構成に重なって、「波のイメージ」がこの建築の全体に漂う。

中庭の外壁、メインルームの天井、床の間、キッチン、洗面の水滴、階段の手摺、そして家具にも「流れ」が重なる。

内と外とを随時組み替える「プラン」が「風」の流れを誘うとすれば、そこに呼応するいわば「水」の流れが、「波」として現れているともいえる。

メインルームの天井は梁型を緩やかな曲面でくるんでいる。

その表面は白地に銅粉を吹き付けて、光を拾うようにした。

差し込む光の角度によっては、そのきらめきにふと気がつく、そんな控えめな輝き。

庭に面した外壁は、波のようにうねる黄茶系の御影石である。

ここには3タイプの断面形状を組み合わせた。

波の面は光を受けることでその効果を発揮する。面の角度は、夏と冬に実際に庭に差し込む光をコンピュータ上で設定し、反射の具合を確認して決めた。

ぬめぬめとした動物的な光と感触、それは今回の石の扱いに共通している。硬いものが硬くあってもあたり前で、さほどおもしろくはない。

硬いものが柔らかいもののように感じられることで、かえってその硬さが引き立つ。

それは素材に「潜在する」能力を引き出すための方法である。

見た目のその奥に、より強く魅力的な力が潜む。

和室の「床の間」では、黒御影が水面のようにゆらぐ。水面のゆらぎは、コンピュータ上でふたつの同心円の波を干渉させて生成している。

やはり波状のキッチンのふたつのカウンタは、料理という味覚に関わる場所でもあり、視覚を越えて、手でなぜたくなるような、触覚に感応するオブジェクトとした。

敷地周囲の外周壁は波状の6パターン4色のレイアを重ねた塗装である。

基本パターンは手描きの線を基にした。

デジタルではなくアナログの、微妙な「ぶれ」を大事にしたためである。

その後の処理はデジタルだ。

色彩と配列は敷地周辺の色彩分布と呼応したもので、新しい「環境色彩プログラム」

(「INDUCTION DESIGN」シリーズの一環 ID-Ⅶ ) を開発した。

このプログラムの主旨は、周囲の環境と調和を求めるが、昆虫の擬態のように周囲に溶け込んで姿を消そうとするわけではない。

調和すると同時に、独自性を持つ、その両立を求めている。

どちらか一方の選択ではなく、どちらもある、という両義性・多様性は、この建築の性格のひとつである。(ただしプログラムは工事に間に合わなかったので完全にプログラムから生成したものではない。ここでの試行と波状の構成は、 「つくばエクスプレス/柏の葉キャンパス駅」 に関連する)

「床の間」が和室の要となる象徴装置だとすれば、「波」はいたるところに遍在することで、建築全体に対して同様の機能を果たしているだろう。

床の間/中心のゆらぎ

「床の間」は部屋に求心性を与えるという役割上、西欧建築の暖炉に似ているが、暖炉のような実用上の機能は持たず、象徴性を唯一の機能としている。

また、部屋に重心を与える存在でありながら、その位置は部屋の中心線をはずしている。

さらに床の間自身もふつう、左右非対称の形をとる。

この、「重心が中心にない」、という設定はおもしろい。

重心がずれている物体は、静かに立っていることが難しい。

そこに動きが生まれる。

ただ静かにその場所にあるように見える床の間は、実は、静的な部屋を絶えず揺り動かす振動装置という、動的な存在なのだ。

止まっているのに、動いていること。ここにも両義性がある。

「床の間」は、「畳を敷いた部屋」を「和室」に変える記号にとどまらない、渦動装置なのである。

「東京住宅」では、「床の間」は揺れ動く水面であり、「床柱」は滴る(粘性の高い)液体、として扱っている。

設計者のしたこと/住むひとが決めること

住み手は、日々ガラススクリーンを開けしめして、空間のバリエーションを楽しんでいるという。

時刻や天候によって生じる天井の光や影の変化に、飽きないという。

そういう意味では、この家のプランは、ひととおりではない。

そうやって、住人が、そのときの折々に決めることになる。

ここで設計者のしたことは、ひとつの建築に複数のプランを用意し、そのあちこちに波を発生させる振動装置を埋め込むことであった。

生きて、動くことから、波は生まれる。

静止した石の波も、光と視点の変化で揺れ、動く。

住むひとが、ときどきにプランを選び、ちいさな波に身を委ねてたゆたう、その時間とその光を美しいと思えるなら、設計者はそのひとの要求に応え得たのかもしれない。

- Movie