新首都 国会議事堂計画1997

体内を巡る視線/畳み込まれた世界

かたちのない建築・見えることの意味

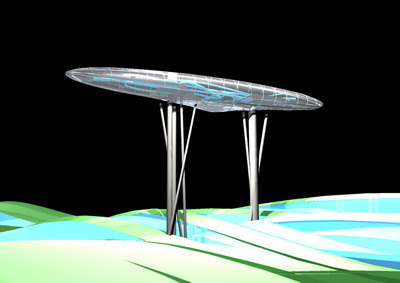

これは、日本の新首都の国会議事堂として提示されたものである。

首都機能移転候補地のために計画された案*をベースにした、その発展版である。

設計する前に、そもそも、国会議事堂なるものが、今後も存続するだろうか、という疑問が、まず浮かぶ。

インターネットのようなメディアを用いた、直接民主制の復活さえ予測される時代に、議員を一同に集めた「ひとつの」施設が必要なのか。

さらに、直接民主制なら、議員そのものが要らなくなる。直接とは、代表を選ぶ必要がない、ということなのだから。

それは、議会の形式の変化にとどまらず、政治制度そのものの変革を意味する。

直接民主制は、ひとつの選択肢である。現行の議会制民主主義も、ひとつの選択である。

どちらのシステムを選ぶかによって、必要とされる建築への条件は、大きく変わる。

ここでは、後者、つまり議会制民主主義の存続を選んだ場合の、「議事堂」の提示が検討された。

(もっとも、古代ローマから全体主義、そして現在の民主制の各政体の違いを、それぞれの「議事堂」を見て、見分けられるでしょうか。)

ただひとつ。ここにしかないもの。

さて、では、議事堂に、何が必要か。

ネットの海の中に分散しようとする動きと、体制としてそれを集約しようとする意志。

無数の分散ではなく、ひとつに集める、ことが趣旨であるならば、その一点に特化することが、議事堂の存在意義に他ならない。

唯一性。

その場所に在って、その中に議員がいて、そこで議会がひらかれている、ただひとつのもの、ということ。

直接行って、確かめられる物理的実体であるということ。

確かめられる、とは、見える、ということだと言ってもいい。ヒトは視覚シフトした生物だ。大脳の中に占める視角関連領域は、60%にも達する。見ることは、知ること、なのだ。

では、なにが見えるのか。ヒトは、議事堂に何を見るのだろう。

ただひとつであること、そして見ることでそれを確認できること、それによって存在を許されている、議事堂という形式。

見えるのに、見えないこと

その議事堂に、「ただひとつであり、しかしひとつではない」、という逆説を与えることにした。唯一性と、非特定性を、同時に持つこと。見えるのに、見えない建築。

この建築は特定のかたちを持たない。

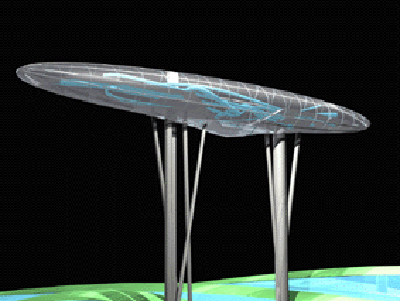

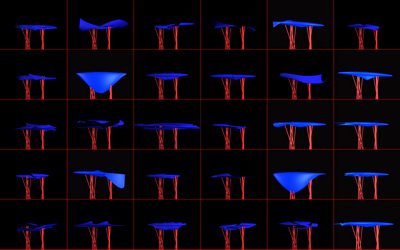

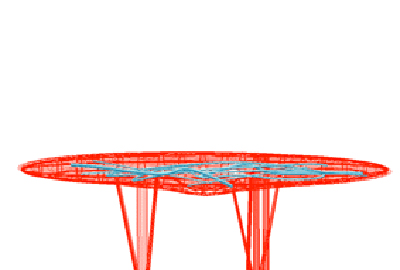

骨格はフレキシブルジョイントの集合体であり、必要に応じてジョイントを固定/開放することで、各メンバーの強度を選択し、架構を変形させる。

表皮はエラスティック皮膜で覆われていて、皮膜の内側に細かく配された微少なアクチュエータが形状を維持調整する。

皮膜は小さなセルが連なったものである。それは生物の皮膚に似ている。セルには光合成器官と色素体が組み込まれていて、太陽光により活性化する。

皮膜は一種の液晶でもあり、光や赤外線を含む電磁波広域に渡って透過性を連続的に変えることができる。

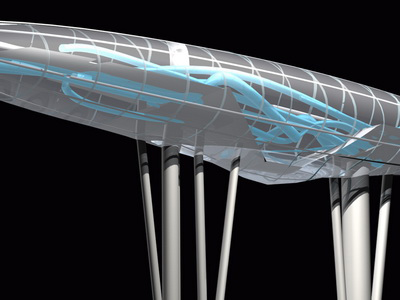

この作用を逆に用いれば、皮膜はまた、内部の映像を拡大投射するスクリーンとしても機能する。セルには光触媒による自浄性があり、メンテナンスフリーである。さらに、自己修復性を組み込むことも検討されている。

姿を決める、ふたつの作用。

この建築全体の形状を決定する要因は、ふたつある。

ひとつは内側からのもの。

内部の活動状態が形態に反映される。例えば、国会の会期中は膨らみ、閉会中には偏平になる。あるいは、その逆。見学者の多いときには再び広がる。

議場で乱闘の繰り広げられている最中は、内部空間は最大限にまで拡張され、皮膜は透明なスクリーンとなって、内部の光景が外皮に映し出されるだろう。

議員にもプライバシーはある。密会したいときには、自分の周囲の床壁だけを不透明にできる。密会をしている、ということを周囲に明らかにすれば、その内容は秘密にしていい、ということである。

この建築の形を決定するもうひとつのものは、外側からの力である。

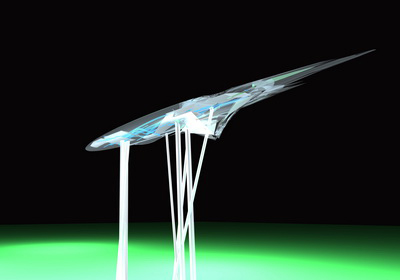

全体が強風時にはスリークなフォルムとなって、風力抵抗を低く押さえる。地震時には構造ジョイントがアクティブ制震システムとして機能することは言うまでもない。

風や振動に限らず、外部からのさまざまな力に対して、抵抗値を最小にするよう、骨格と皮膚が変化する。

可変抵抗フォルムは、議会が世論の荒波に耐えねばならない際にも、有効に機能するだろう。

また、美しい夕焼けや稲光、といった自然のアースワークは、皮膜の光受容体に直接記憶され、皮膜の内外にプレイバックされる。白熱する議論の背景には、静かな朝焼けの景色などがふさわしいかもしれない。

さらに、皮膜のアクチュエータを振動モードにしておけば、建築の輪郭は一定せず、ブレた映像のように見える。目をしばたいて見つめても、その姿を描写することは困難だろう。

この建築では、建築はパッケージだからカタチはなんでもいい、という立場はとらない。

ここでは、形態は、なんらかの力学の反映として現れる。

それは、生物の世界に、多様な「かたち」が存在することにも似ている。

環境という、さまざまな作用の力が重なり合う場があり、その重なりのどれかに対応する状態として、形態が生成される。どの重なりを条件に選ぶのかは、その生物の任意だ。

(ただし、その選択は、生物個体の意志、ではなく、DNAの意志によるのだが)

体内を巡る視線/畳み込まれた世界。

建築全体が物理的な変形や振動を伴うので、安全のために建築全体は空中に持ち上げられている。

だから、この建築に外から触れることはできない。

触ることはできず、時にはブレて、はっきり見ることもできない、となると、ほんとうに、この議事堂が存在するのかどうか、という疑問が湧く。

テレビ中継があるからと言っても、証拠にはならない。中継は、セットでもできる。

「実在」を確かめるには、自分で中に入ってみるしかない。

そこで、議事堂の内部には、見学者用の空間が用意されている。

それは透明なチューブのように議事堂の中を走り回る。

チューブは、どこにでも進入する。議場を貫き、委員会室を突き破り、セクレタリルームに入り込む。

しかし、チューブの内と外とは、可視光線以外は完全に隔てられていて、両者が交じり合うことはない。

議員の空間と見学者の空間とは、同じ場所にあっても、別の世界に所属している。

たとえ見学者に紛れ込んだテロリストが爆弾を破裂させても、チューブは破れることはなく、議事進行に支障はない。

見えるだけで、けして交じり合わず、妨げ合うことのない関係。

物理的な関係をあきらめる代わりに、視線はすべてを手に入れる。

あらゆる空間、すべての部屋を、見学のひとびとは見ることができる。

体内に畳み込まれた血管のように、チューブは議事堂の内臓をぐるぐると巡る。

内側から「見える」建築。

この建築の形は、外にではなく、内部にあるのだ。

ここでは、見えることと、みえないこと、の意味と価値が、はっきりしてくる。

細胞の内部に折りたたまれたDNAの情報が生物体を変えるように、チューブを通じて見える情報が、建築を変え、そして変化は建築の外に波及するだろう。

ところで、東京の、あの、三角屋根の議事堂の中で、本当に「議会」が開かれているという、確信があるでしょうか。

*このプロジェクトは、シンクタンクからの依頼で、1997年に設計された